3月16日上午,原武清区文化馆馆长、区文物管理保护办公室主任、中国文物学会中国当代文博专家、武清区运河历史文化研究室负责人王毅作为主讲人,为大家带来“潞河讲堂”公益讲座第277讲,“话说运河”系列第10讲暨“书香通武廊”线上公益讲座《洪荒时代的武清古泉州(下)》,吸引线上线下通武廊三地读者1500余名听众聆听。

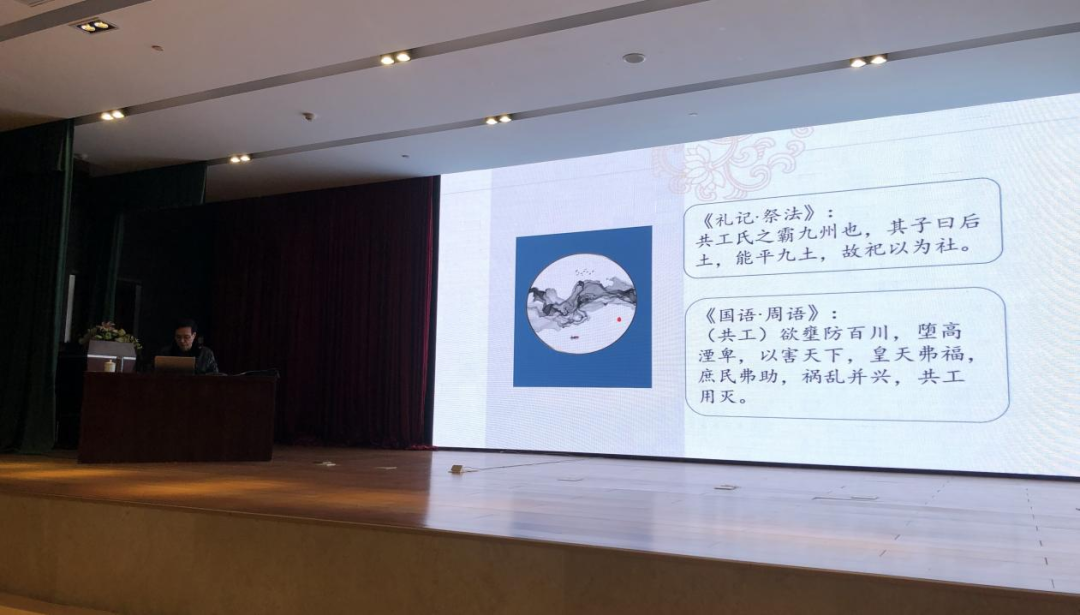

本次讲座内容分为艰难“石”世与部族战争两部分。首先,王先生依据石斧、石耜等遗存发现,以及泉州部分地区地点年代测定、泉州部分地区部分地点出土表等数据佐证,呈现早在八、九千年前的新石器时代武清一带就有人类生活的痕迹,阐述人类的出现是物竞天择的基因突变与渐变的历史进程。凭借《水经注》《尚书·禹贡》《山海经》《吕氏春秋》等诸多典籍考证,探索发现雍奴薮正解,黄河从泉州入海前后千年历史、北宋时的1048年(北方辽代兴宗在位期间),黄河从天津大沽口入海等史实,厘清泉州自古与黄河割不断的血脉。然后,王先生讲述了由治理水患涌现出的共工和大禹,他们如何成为中华民族先人治水的集大成者和杰出代表,解析大禹治水所滋生的以天下为公理念与威权政治制度为核心的文明基因。说到舜流放共工(穷奇)、驩兜(浑沌)、三苗(饕餮)、鲧(梼杌)等“四凶”,把他们驱赶到四外边远荒凉之地,去抵御野兽和边地少数民族,娓娓道来的故事中彰显尚德慎罚的法律思维,深刻揭示舜“德为先,重教化”的文化精神之魂。进一步引申出“燕赵悲风”从何而来?为什么形成“燕赵大地,自古多慷慨悲歌之士”这样一种少见的地域风格?精辟指出作为共工部族迁徙必经之地的泉州(武清)等广大地域,受“共工流风”的深刻影响,骨子里融铸了不断演变的悲情,这种悲情意识必然长期存在。最后,王先生从社会演变和文明进步角度,讲述“阪泉之战”、“逐鹿之战”、“不周之战”等战役,展现当时社会环境下的政治、经济,生活、地理、军事等等,阐明强势才能统一,融合才能永固。后人以史为鉴,知兴衰。

王先生以渊博的知识储备传播武清悠久深厚的文史价值和遗产保护知识,更是带着一份责任担当和对中华文明共同体的关心和热忱分享自己的研究成果。视角宏大、内涵丰富、叙述翔实、论证充分、观点独到、深入浅出,兼具深度和广度。日月更替几千载,物换星移几度秋,生动展示古泉州见证世事、孕育文化、累积底蕴。宏阔背景下,武清起源、形成和发展的成就精彩纷呈。大家在体验着武清历史文化悠远、博大、深厚、鲜活璀璨的同时,也感受着同一种中华文明的力量在血液里流淌。见出以知入,观往以知来。激励大家传承祖先优秀传统文化,发挥自己的聪明才智,拳拳之心为故土,蓄力启航、砥砺前行、不懈奋进,勇于创新,主动识变、积极求变,聚力内涵式发展,践行使命,去建设美丽的家乡。