10月26日上午,天津广播电视大学武清分校教师,副教授郝连怀做客“潞河讲堂”,主讲《走进武清碑刻世界(下)—读王毅先生主编〈武清碑刻集〉》。带领线上线下1000余名通武廊三地听众在时光流转中,欣赏碑刻中具有武清独特内涵的文化符号,充实历史记忆。

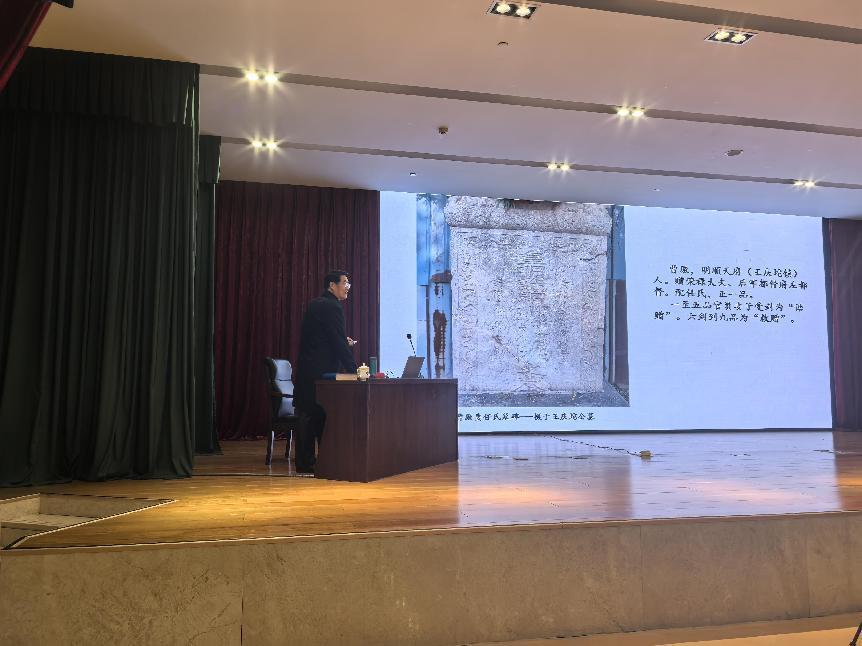

郝教授从《武清碑刻集》中涉及的宗族建设入手,通过汉故雁门太守鲜于家族血统、王庆坨的曹化淳家族、大良的赵子缙等家族,厘清每个墓主人的血缘系统、所处家族政治和文化的强大。阐明在宗族建设过程中以经济实力为基础,以文化传承为纽带,将忠孝思想作为每代家族成员的行为准则,所形成的良好的家族风尚。

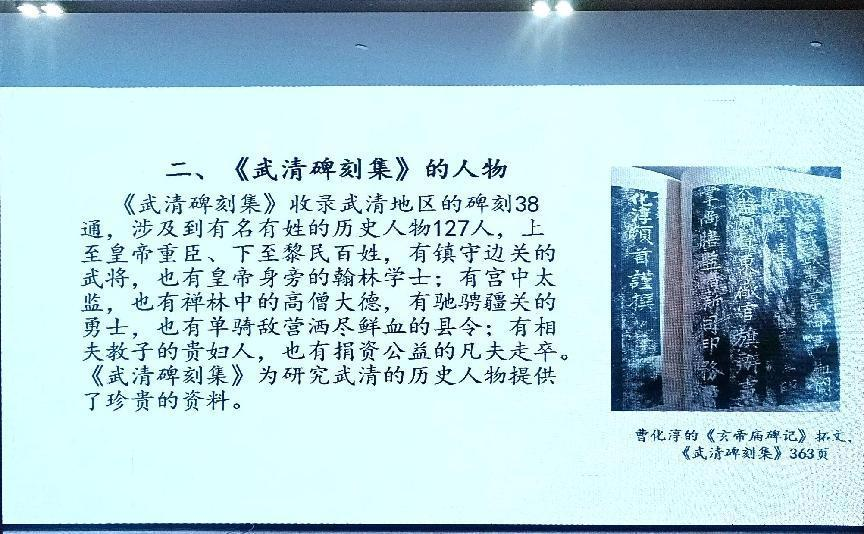

在《武清碑刻集》中,涉及到有名有姓的历史人物127人,上至皇帝重臣、下至黎民百姓,有镇守边关的武将,也有皇帝身旁的翰林学士;有宫中太监,也有禅林中的高僧大德,有驰骋疆关的勇士,也有单骑敌营洒尽鲜血的县令;有相夫教子的贵妇人,也有捐资公益的凡夫走卒,他们的功德真实生动记录在碑刻中。郝教授生动讲解其中代表人物的突出贡献,如明朝知县王鹤齡、东厂提督曹化淳、为国捐躯的知县周济昌、镇守边关的太守鲜于璜。

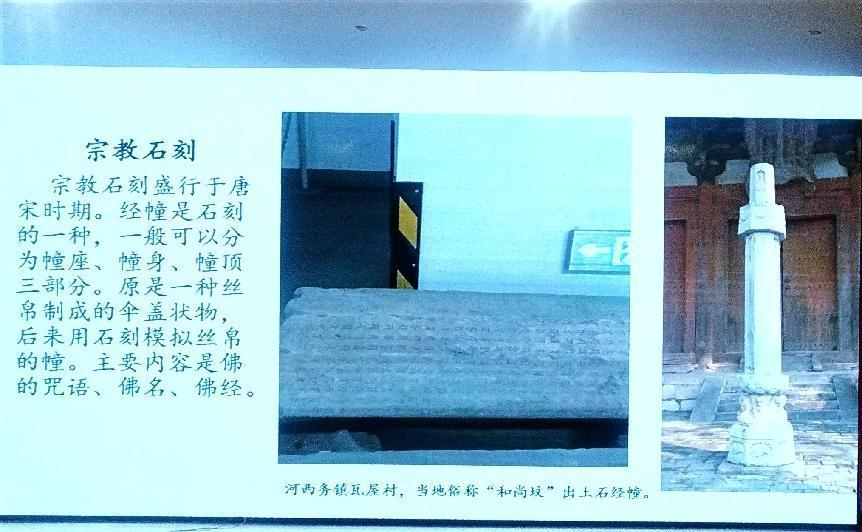

《武清碑刻集》涉及武清宗教的碑刻18通,占全书碑刻的一半,其中道教7通,佛教11通。郝教授解释了武清的宗教主要是道教和佛教。武清历代政府重视宗教建设,宗教非常活跃。如大良的禅林寺是品级最高的佛教寺院。王庆坨观音阁教门最多,规模最大,满足不同信仰人群的需求。王庆坨《创建观音阁碑记》中的有关天主教在武清传播的记载是我们见到的最早记录。河西务河神庙是第一块由皇帝题额的寺庙。

此次讲座,郝教授把政治史、文化史与人文史、社会史等方面的研究有机结合起来,对武清碑刻进一步具体化,使碑刻历史文献学科化。从宗族制度建设研究“察根脉、别尊卑、识亲疏、励后生”家族传承主旨,及其所形成的以家训、家谱、家坟、家产为内涵的文化体系,深刻阐明传统文化体系在家族传承与制度结构中发挥的作用。颂扬先辈功德,从社会细胞家庭建设角度,揭示这样的历史记忆是铸就我们民族之魂的重要源泉和基因。阐释道教、佛教为代表的宗教文化在社会中发挥的重要的功能,它能够凝聚人们的共同信仰和归属感,促进社会团结和稳定的同时,还为社会提供了一种道德约束和社会规范,推动社会的良性发展。

郝教授妙语连珠,语言生动且富有哲理,条理清晰、细致严谨。透过《武清碑刻集》翔实的材料和丰富的内容,让大家从宗族制度、人物、宗教三方面感受到碑刻艺术独特魅力,更加深入了解先人创造的独具特色的灿烂历史文化,不由地生发出强烈的民族自豪感,更不禁为古人的家国天下情怀所感染。历久而弥新的精神洗礼中,进一步增强了对家乡历史文化的了解和热爱。增强民族历史的共同记忆,增强我们民族的文化认同,这是增强文化自信的必然要求,是中华民族伟大复兴的必要前提。弘扬优秀的碑刻文化,保护碑刻文化资源,我们的历史需要这样的记忆,今天的时代仍然需要有这样的历史记忆为我们照亮文化强国前行的方向。